最近刷汽车圈新闻,不少网友都在说“这波监管出手,终于治了‘流量毒瘤’”——11月12日,国家网信办会同工业和信息化部等部门,通报了汽车行业网络乱象专项整治的典型案例,一批靠“骂车企、编假料、炒冷饭”博流量的账号,被直接“依法拿下”。

其实早在几个月前,就有车企反映“每天要应付几十条假消息”:有的账号没碰过实车,就敢说“某品牌电池会爆炸”;有的把三年前的小事故翻出来,P个“最新召回”的图就发;还有的更绝,专门集纳负面新闻,再配个“这家车企要凉”的标题,点击量。这次整治的,就是这些“无底线蹭流量”的操作。

比如抖音上的“大眼哥说车”、今日头条的“电电加电”,这些账号的“套路”很统一:不管事实,先骂企业家“黑心”,再骂品牌“垃圾”,明明没做过任何测评,却把“贬损”当“个性”。还有微信公众号“象视汽车”、微博“大D有态度”,编起假消息来连草稿都不打——说某车企“资金链断裂”,结果人家刚公布了季度盈利;说某款车“油耗是宣传的两倍”,其实是把测试工况的极端数据当“真实油耗”。这些内容一出来,不仅害得车企要发声明澄清,连消费者都被误导:“本来想买这款车,刷到这些‘新闻’,差点放弃。”

更让人无语的是“转世账号”:之前抖音“王悟空说车”因为歪曲新能源汽车性能被封,结果换个“王武松”的名字,又在小红书、百度上“复活”,接着抹黑同一家车企。这种“打游击”的操作,让车企叫苦不迭:“刚投诉掉一个,又冒出来三个,根本防不胜防。”

还有些账号盯着“销量榜单”做文章——微博“易车榜”、微信“数典汽车排行榜”这些号,要么编个“某车企销量暴跌50%”的假数据,要么把“自己排的榜”说成“官方数据”。别小看这些假榜单,后果真不小:有经销商因为信了“某车型卖不动”,提前退了货,结果人家真实销量涨了30%;还有消费者本来想选畅销款,被假榜单误导买了冷门车,回头才发现“上当了”。

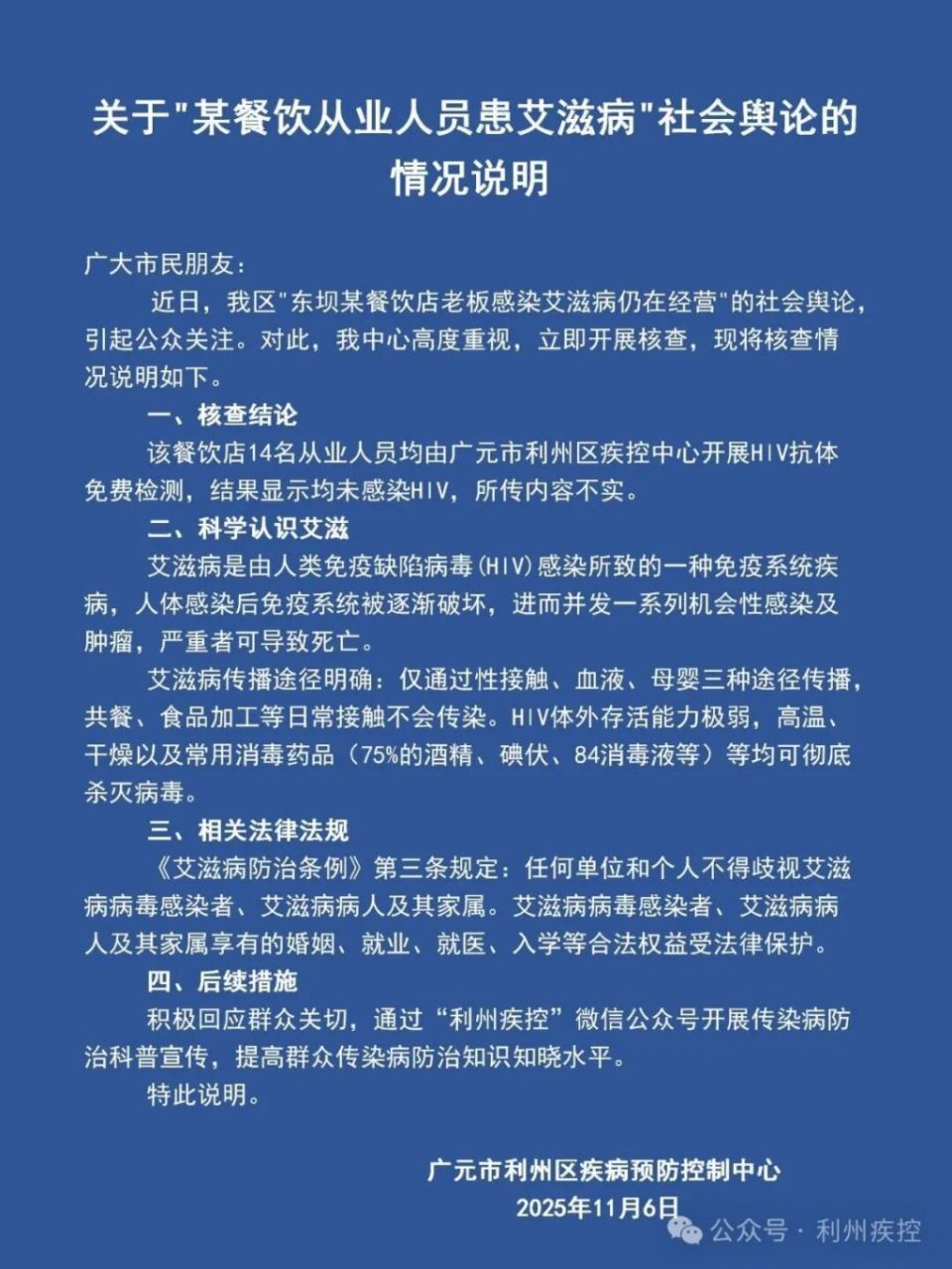

这次整治行动出来,网友的反应挺实在:有人说“早该管了,这些账号把汽车圈搞成‘骂大街’的地方”;也有人问“会不会连正常的批评都不让说了?”其实监管的边界很清楚——整治的是“恶意诋毁”“虚构事实”,不是“正常评价”。就像一位汽车行业记者说的:“你可以说‘某款车隔音不好’,但不能编‘某款车撞了会散架’;你可以吐槽‘售后慢’,但不能骂‘老板全家都是黑心肠’。”

说到底,汽车圈需要的不是“流量骂战”,而是“真实讨论”。不管是车主想聊用车体验,还是网友想提改进建议,这些都是正常的——但靠“抹黑”“造谣”博眼球,既坑了车企,也了消费者,最终毁的是整个行业的公信力。这次监管出手,其实是给“流量歪风”踩了刹车,也给真正想做内容的创作者提了个醒:流量的底色,得是“真实”。

毕竟,不管是买汽车还是看新闻,大家想要的,不过是一句“真话”而已。