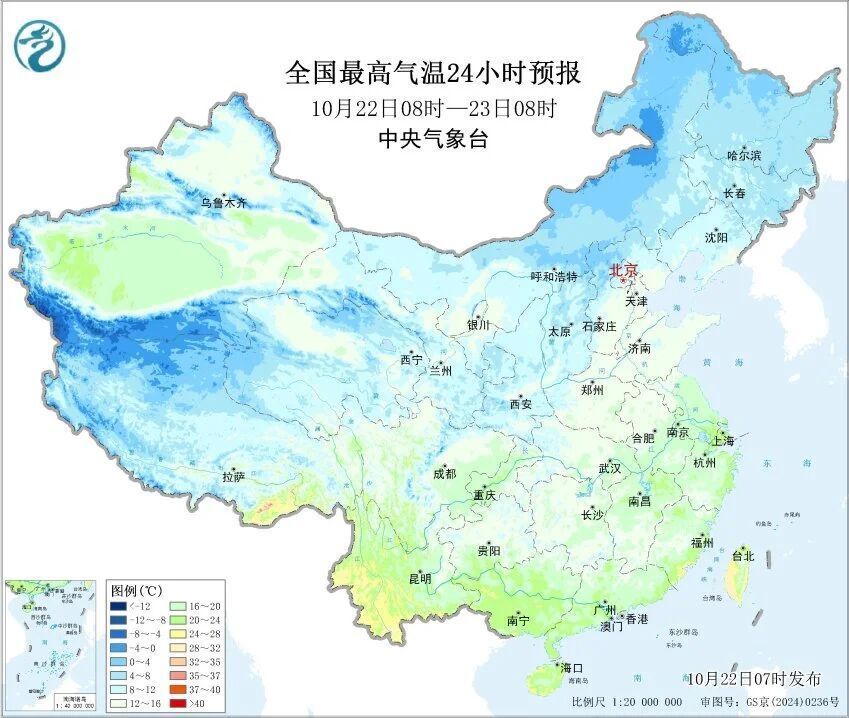

今年10月国家航天局发布的天问二号与地球合影,很多人盯着那抹蓝色星球感叹“浪漫”,却少有人注意——拍摄这张珍贵照片的机械臂监视相机镜头,来自浙江大学光电科学与工程学院的智能光学成像团队。这群平均年龄35岁的学者,正是“十四五”时期中国高等教育累计输送的5500万人才中的一员。

当我们谈论“教育成果”,总容易陷入“数字堆砌”,但“十四五”的教育亮点,恰恰藏在每一个具体的生活场景里。

清晨的青海天峻县民族幼儿园,小朋友们跟着老师跳锅庄,红扑扑的脸上挂着汗——这不是“特色活动”,而是“免费学前教育”覆盖后的日常。“十四五”以来,全国逐步推行免费学前教育,今年秋季学期已惠及约1200万人,学前教育毛入学率更是达到92%。在四川凉山的乡村小学,曾经爬3公里山路上学的残疾女孩小依,现在坐在有无障碍设施的教室里听语文课——“残疾儿童义务教育入学率97%”不是统计报表上的数字,是小依手里攥着的新课本。而全国2895个县域实现义务教育基本均衡,意味着不管是北京的中关村三小,还是贵州毕节的乡村小学,孩子们的教室都有空调,操场都能跑圈,图书角都有《哈利·波特》。

教育的“根”在老师。去年我去重庆一所小学采访,校长拉着我算“时间账”:“以前老师每周要花1天填表格、应付社会事务,现在压减了65%以上,老师终于能好好备课了。”教语文的王老师说,现在她每周有两节课带学生读《论语》,“不是为了考试,是想让孩子懂点‘己欲立而立人’的道理”。这种“把时间还给课堂”的改变,正是“强师计划”的缩影——培育教育家精神、健全师德师风长效机制,让老师从“事务员”变回了“引路人”。

更鲜活的变化,是孩子们的“全面成长”。武汉某中学的美术室里,学生们在画老汉口的里弄,笔触里都是烟火气;隔壁操场的篮球架下,男生们打3对3,教练喊着“再跑两圈”——“十四五”以来,“五育并举”真的走进了校园:大中小学构建起一体化育人体系,美育浸润行动让孩子学会“感受美”,中小学生每天2小时体育活动让“小胖墩”变少,连我家上三年级的侄子都喊着“今天体育课打了篮球,比玩手机有意思”。

如果说基础教育是“地基”,高等教育就是“金字塔尖”的创新力。“十四五”期间,高校拿下了75%以上的国家自然科学奖和技术发明奖、55%以上的科技进步奖——除了浙大团队的天问二号镜头,还有清华团队的量子计算原型机“九章”、华科团队的“荆楚”人形机器人……这些“国之重器”的背后,都是年轻学者的身影。

而职业教育的“逆袭”,更让我们看到教育的“多元价值”。天津铁道职业技术学院的砌筑集训基地里,19岁的小张戴着护目镜砌墙,砖缝误差不超过1毫米。他说:“我想成为像‘大国工匠’张冬伟那样的人。”“十四五”以来,职业教育供给了现代产业70%以上的新增高素质高技能人才,职普融通、产教融合的体系,让“当工人”不再是“成绩不好的退路”,而是“技能报国的选择”。

其实,“十四五”的教育成果从来不是“宏大叙事”——它是青海幼儿园孩子的锅庄舞,是四川残疾女孩的语文课,是重庆老师的《论语》课,是浙大团队的天问镜头,是职校生的砌筑台。这些碎片式的画面,拼成了“规模最大且高质量”教育体系的真实模样。

当我们回望“十四五”,会发现教育的“进步”,从来不是“建更多学校”那么简单:它是让农村孩子和城市孩子共享一样的教育资源,是让老师能安心教书,是让孩子既能考高分也能打篮球,是让职业教育的学生也能成为“大国工匠”。

5500万人才不是“数字”,是天问二号飞向深空的勇气,是职校生砌墙的专注,是孩子们跑出汗的笑脸。而“规模最大且高质量”的教育体系,也不是“口号”,是每一个家庭的“上学更方便”,每一个老师的“教学更安心”,每一个孩子的“成长更全面”。

当天问二号越飞越远,当小张砌出的墙越来越直,当孩子们的笑声越来越响——这就是“十四五”给我们的教育礼物,也是中国教育给未来的“底气”。