10月21日的甘肃张掖街头,一队骆驼的身影划破了城市的车流——20多个裹着防风外套的人牵着10多只骆驼,沿着国道慢慢走,驼铃叮当作响,引来路边店主和行人举着手机追着拍。有人凑上去问:“这是从新疆来的?要去洛阳?”得到肯定回答后,人群里发出一阵惊叹:“都走了60天了?”

这支“丝路驼队”的构成有点特别:一半是新疆哈密的农牧民,靠养骆驼为生;一半是来自甘肃、陕西的志愿者,有刚毕业的大学生,也有退休的老师。领队蒋晓亮是个“熟人”——以前是巴里坤县的文旅局长,在网上分享过不少丝路故事,攒了10多万粉丝。这次出发前,他在朋友圈写:“想让骆驼的脚印再踩一遍祖辈走过的路。”

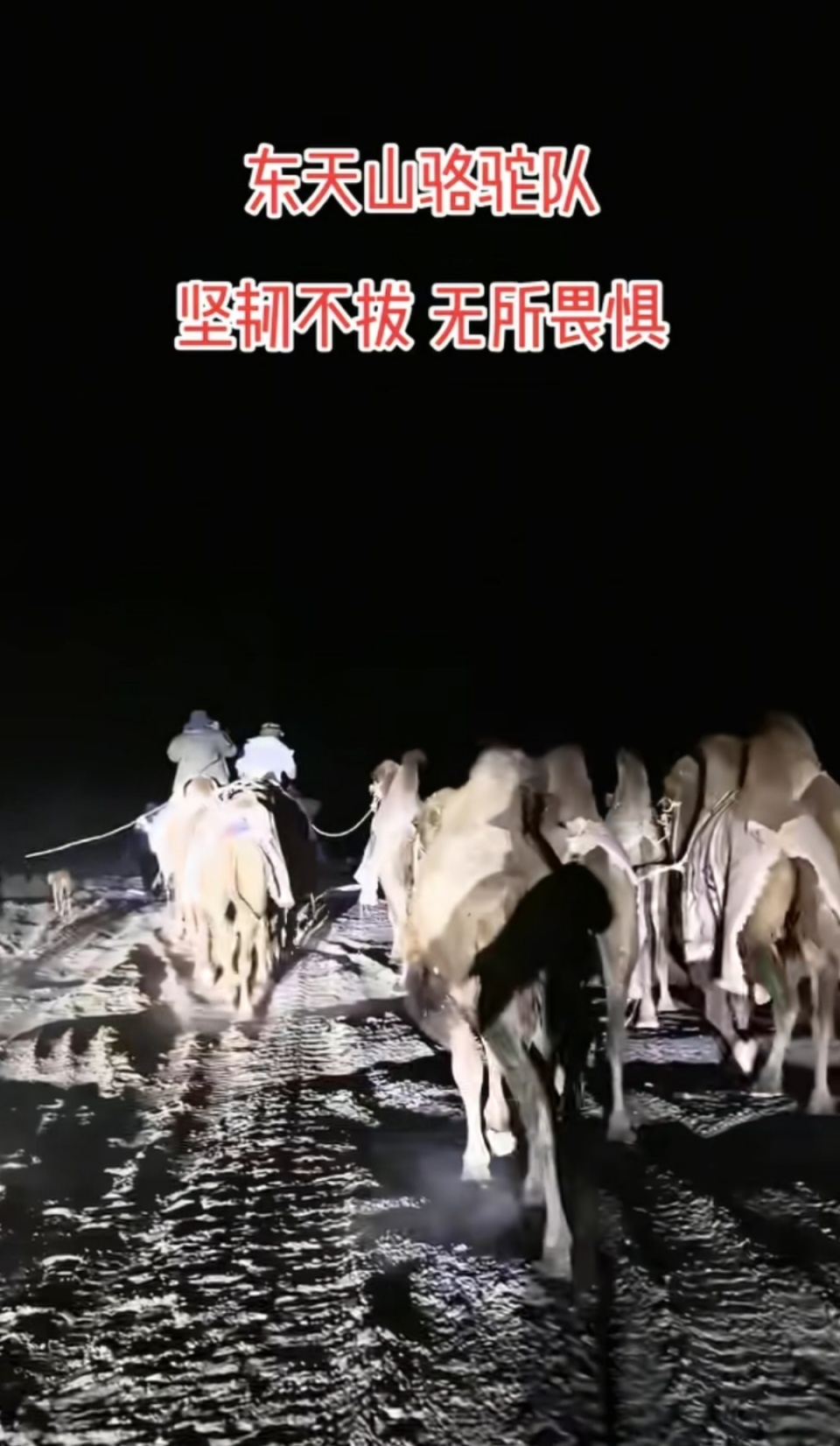

走下来才知道,这条路比想象中难太多。最险的是上周后半夜的大风,12级风裹着沙子打在脸上,骆驼都有点发慌,队员们把缰绳绑在腰上,手拉手排成一排,每走一步都要先稳住重心。“那3公里路走了快两个小时,到宿营地时,有人的防风镜都碎了。”蒋晓亮说,当时农牧民大叔拍着骆驼脖子说:“我爷爷走丝路时,遇到大风也是这么熬的。”

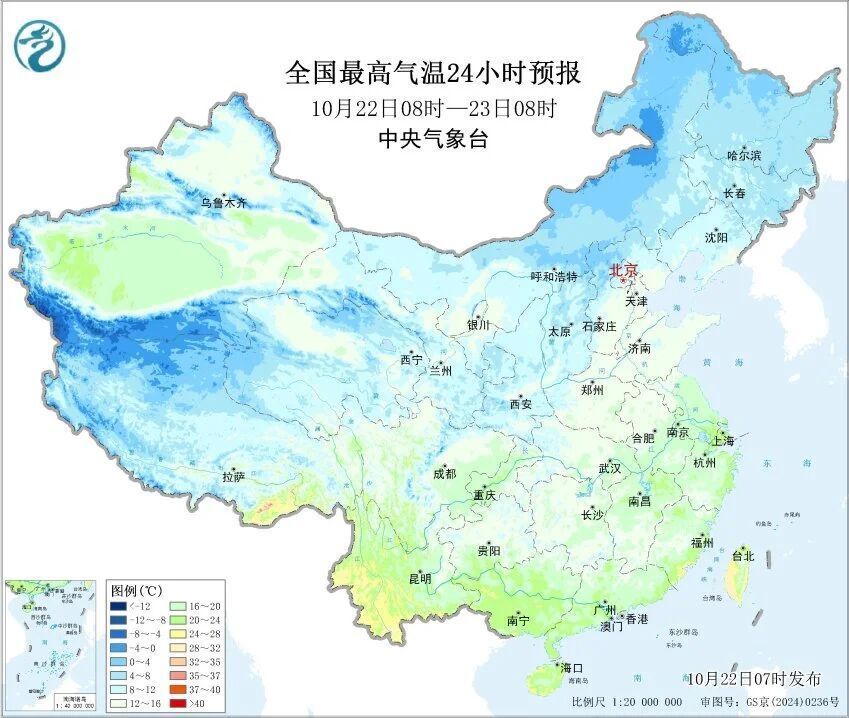

路上的“苦”藏在细节里:40度高温天,队员们把仅剩的矿泉水留给骆驼;沙漠边缘找不到宿营地,大家裹着睡袋靠在骆驼旁边过夜;志愿者小周的脚起了三个泡,哭着给妈妈打电话,转头看到农牧民大叔的背影,又把眼泪擦了——“他们说,骆驼能走,人就能走。”

这段故事传到网上,评论区挺热闹。有人点赞:“用笨办法传承文化,不容易。”张掖的王阿姨煮了茶叶蛋送过来:“我爷爷以前是丝路商队的,看到你们像看到他年轻时的样子。”也有质疑:“是不是作秀?”马上有人反驳:“看脚茧和磨破的裤子,作秀能坚持60天?”还有人算经费:“这么多人,不会有赞助商吧?”蒋晓亮回应:“经费是大家凑的,没找赞助——我们要的是‘真实的丝路’。”

现在驼队还在走,每天晚上队员会发张骆驼的照片,配文就几个字:“今天又走20公里。”蒋晓亮说,要走100天到洛阳,“到那天,牵着骆驼看牡丹,像1000年前商队带香料来洛阳那样。”有人问“走完之后呢?”他笑:“骆驼回哈密,我们回各自的生活,但这段路会变成‘活的故事’——下次有人问丝路,我们能说:‘我走过,真的难,但值得。’”

风里,驼铃又响了。队员们牵着缰绳往前走,脚印叠在戈壁滩上,像在和千年前的商队“对话”。或许这条路没有捷径,但那些踩出来的脚印,恰恰是文化最真实的模样——不是博物馆里的文字,是风里的驼铃,是磨破的鞋子,是一群人“非要走一遍”的执着。