最近黑龙江五常的一段视频,让不少网友刷着刷着就红了眼——民居前的水泥地上,数十只燕子缩成小小的毛球,有的翅膀耷拉着贴在地面,有的已经闭着眼没了动静。拍摄的大姐蹲在旁边叹气:“昨天还见它们在屋檐下追着飞虫转圈,夜里突然下了霜,早上出门就成这样了,肯定是冷得飞不动去南方了。”

无独有偶,湖南长沙的网友也晒出照片:小区电线上挂着三只燕子,缩着脖子把脑袋埋进翅膀里,用杆子轻轻碰一下,才勉强扑棱两下翅膀——连飞到旁边树上的力气都没有。好好的迁徙季,这些“空中精灵”怎么突然“卡”在路上了?

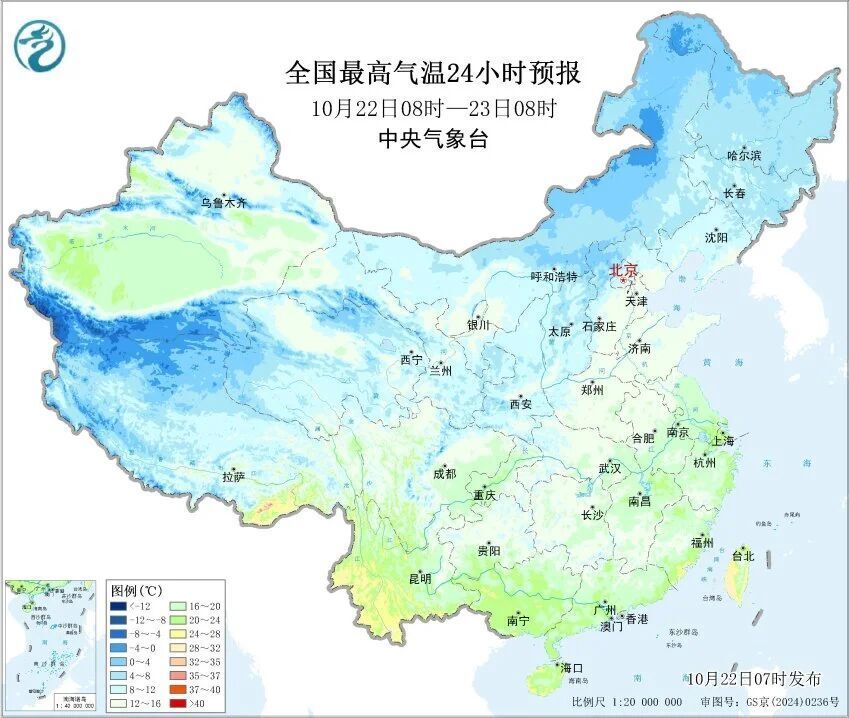

答案藏在今年的“断崖式降温”里。燕子迁徙靠的是“动态补给”:飞一段路,就抓点飞虫补充体力,像长途自驾的人得随时找加油站。可这次降温太急了,气温一夜之间掉了十几度,飞虫都躲在低空甚至钻草丛里不飞了——燕子得贴着地皮找吃的,体力耗得比飞还快。更要命的是,燕子是“恒温动物”,温度一低肌肉就发僵,越不动越冷,越冷越没力气起飞,恶性循环下来,只能被困在原地等死。

你可能没注意,视频里的燕子其实“分两类”:大部分是金腰燕——腰上有圈棕栗色的“腰带”,比常见的家燕壮一圈,平时在屋檐下做的巢像个小葫芦,只有一个小开口;混在里面的家燕就小些,巢是碗状的,咱们小时候在老家屋檐下常见的“燕窝”,其实就是家燕的巢。这两种燕子都是东北的“夏候鸟”:春天来繁殖,秋天要飞到东南亚越冬——金腰燕能到澳大利亚北部,家燕则主要去泰国。可今年的降温来得太突然,连“老候鸟”都没反应过来,更别说刚出巢的小燕了。

“幼鸟最惨。”做过5年鸟类研究的朋友跟我吐槽,“今年雨水多,很多幼鸟出巢晚,没经历过迁徙,本来就慌慌张张的,突然降温直接懵了——连找个避风的树洞都不会,只能在外面硬扛。”我想起去年帮过一只冻僵的小燕:缩在楼道角落里,爪子都冻得发紫,用暖水袋捂了半小时才缓过来,可喂它面包虫根本不吃——后来才知道,燕子只吃活的飞虫,死虫它连看都不看。最后等了三天,天气暖到18℃才敢放出去,看着它歪歪扭扭飞远,我悬着的心才放下来。

有人问:“能不能捡回家养?”其实真的没想象中容易。首先得小心抓——燕子的骨头比筷子还细,稍用力就会折;难养活——失温后的燕子可能内脏已经受损,喂活虫得天天去草丛里抓,不是谁都有这时间;难放归——得等天气暖到15℃以上,不然放出去还是会冻僵。所以遇到这种情况,最稳妥的办法是联系当地野生动物救助站,让专业的人来处理。

网友们说“燕子是运气不好”,可我倒觉得,这不是运气的问题。你想想,这两年极端天气是不是越来越多?去年河南的暴雨、今年南方的40℃高温、北方的“断崖式”降温,都是气候变暖的“后遗症”。燕子的迁徙路线是刻在基因里的——它们跟着温度走,跟着飞虫走,可现在温度“出轨”了,飞虫的节奏乱了,它们的“生存密码”突然就失效了。

视频下面有条评论让我破防:“我小时候家屋檐下有个金腰燕的巢,每年春天都来,今年没见着,是不是去年迁徙的时候没熬过去?”是啊,我们的“春燕归来”,可能正在变成“奢侈品”。当燕子的迁徙路被截住,其实是大自然在给我们递“警报”——我们对环境的每一点破坏,最终都会变成其他生命的“生存危机”。

昨天我再看那段视频,评论区多了条新留言:“今天出门看见屋檐下有只金腰燕,站在巢边叫,应该是缓过来了。”突然就觉得,我们做的每一点努力,都可能变成燕子起飞的动力——少开一天车,少用一个塑料袋,少浪费一点水电,这些小事加起来,就是给燕子留了条迁徙的路。

有人说“燕子是大自然的精灵”,可现在看来,它们也是“气候的哨兵”。当精灵开始“迷路”,哨兵开始“报警”,我们是不是该醒一醒?毕竟,这世间最温暖的事,莫过于“你护我一程,我陪你一年”——而我们要做的,就是让这份陪伴,能久一点,再久一点。

今早出门,我看见小区的梧桐树上站着两只金腰燕,阳光穿过树叶洒在它们的“金腰带”上,泛着暖光。它们歪着脑袋叫了两声,突然展开翅膀飞向天空——风里还带着点冷,但它们已经做好了起飞的准备。

希望今年的迁徙路,它们能熬过去。希望明年春天,我们还能听见那声熟悉的“啾啾”。